大切な家族やご自身を守るために、高齢者の低栄養について知っておきましょう。

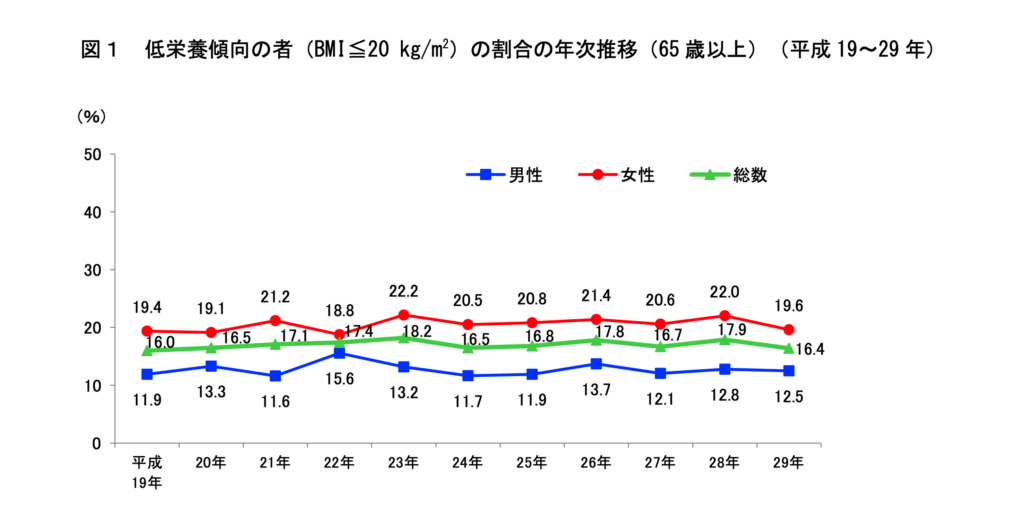

厚生労働省の調査によると、65歳以上の高齢者の約3割が低栄養状態にあると言われています。

平成 29 年国民健康・栄養調査の結果

加齢とともに体力や食欲が低下し、低栄養のリスクが高まることをご存知でしょうか?

低栄養は、免疫力低下や感染症のリスク増加、筋力低下による転倒リスク増加など、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

この記事では、高齢者の低栄養の原因、サインと、ご自身や大切な家族を守るための予防対策について詳しく解説します。

高齢者の低栄養は、誰にとっても他人事ではありません。 いつまでも元気に過ごせるよう、一緒に知識を深め、対策していきましょう。

大切な家族の健康を守るために、ぜひ最後まで読んでみてください。

高齢者が「低栄養」になりやすい理由

高齢者が「低栄養」になる理由は主に以下が挙げられます。

加齢による体の変化

加齢とともに、筋肉量や基礎代謝が低下し、必要な栄養素を吸収しにくくなります。

- 消化吸収機能の低下

加齢とともに、胃腸などの消化吸収機能が低下します。そのため、せっかく食事をとっても、栄養素を十分に吸収できず、低栄養になってしまうことがあります。

- 筋肉量の減少

筋肉量が減ると、基礎代謝も低下します。また、筋肉量が減ると疲れやすくなり、活動量が低下し、エネルギー消費量が減少し食欲も低下し栄養不足に。

食生活の変化

食欲不振や、噛む力が弱まることによる食事量の減少、偏食などが原因で、必要な栄養素を十分に摂取できなくなります。

- 食欲不振

加齢による、味覚や嗅覚、消化吸収機能の低下が原因で食欲不振や偏食になることもあります。また一人暮らしの場合、孤独感からの食欲不振も考えられます。

- 噛む力の低下

加齢とともに、歯が弱くなったり抜けたりし、噛む力が弱くなることで、食事量が減ってしまうこともあります。

病気や薬の影響

認知症になると、食事を忘れたり、食べ方がわからなくなったり、うつ病で、食欲不振や無気力な症状が現れ、十分な食事や栄養が摂れないことがあります。

また薬によっては副作用で、便秘、下痢、食欲不振を引き起こす場合もあります。栄養素の吸収を阻害されたり、脱水症状にも注意が必要です。

高齢者の「低栄養」のリスクと健康への影響

「低栄養」は、栄養不足で単に体重が減るだけでなく、様々なリスクがあります。

- 免疫力の低下

特に、高齢者は免疫力がもともと弱いため、「低栄養」によってさらに風邪、肺炎、インフルエンザ等の感染症にかかりやすくなり、重症化しやすいというリスクがあります。

- 筋力・体力の低下

筋肉量は加齢とともに減っていきます。栄養不足になると、さらに筋肉量が減少し、筋力や体力も低下します。

筋肉量減少や筋力が低下により体全体の機能が低下し、階段の上り下りが辛くなったり、転倒しやすくなる場合も。

体力の低下により、疲れやすくなって、体を動かさなくなり、食欲も減り、食事量も少なくなり、低栄養が進むことになります。

- 認知機能の低下

脳のエネルギー源となる栄養素が不足すると、認知機能が低下する可能性があります。

物忘れがひどくなったり、集中力、判断力の低下などの症状が現れ、認知症につながることもあります。

こうなると、日常生活の活気がなくなり活動することが減り、消費するエネルギーも少なくなります。

食事も進まなくなり、栄養不足になるという負の連鎖が起こり、ひどい時は寝たきりになる場合もあるでしょう。

「フレイル」という言葉を最近聞いたことあるのではないでしょうか。要介護や寝たきりの手前の状態のことを言います。

低栄養は「フレイル」になる原因一つです。寝たきりにならないためにも、適切な栄養摂取が必要です。

意外と知らない!「低栄養」のサイン

「低栄養」は見た目ではわかりにくい場合もあり、本人も自覚していないケースも多く、放置しておくと、健康や生活に問題を引き起こす可能性もあります。

いつもと違う「低栄養」のサインを見逃さないようにしましょう。

身体的なサイン

- 体重の減少:食事制限や過度の運動をしていないのに体重が減る

- 体力の低下:階段の上り下りが辛くなったり、疲れやすくなる

- 筋力の低下:握力の低下や、歩く速度が遅くなtたり、転倒しやすくなる

- 皮膚の変化:皮膚が乾燥してカサカサしたり、ひび割れたりする

- 髪の毛の変化:髪が薄くなる、抜け毛が増える、ボリュームが減ったりする

- 便秘や下痢:便秘や下痢が続いたり、食欲不振や吐き気など、消化器に症状が現れる

- 免疫力の低下:風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなり、治りにくくなる。傷も治りにくくなる

精神的なサイン

- 集中力の低下:集中力が低下しぼんやりしたり、物忘れがひどくなる

- うつ状態:何もやる気が起きない、以前より落ち込みやすくなっている

- 社会的な孤立:周りの人との交流をさけ、引きこもりがちになる

自宅でできる!簡単「低栄養」チェック

本人も自覚していないうちに「低栄養」になっている場合もあります。低栄養の早期発見と対策は健康寿命を延ばすために重要です。

自宅でできる簡単なセルフチェック方法をまとめてみました。

体重チェック

1〜6ヶ月の間に3%の体重の減少、または6ヶ月の間に2〜3kgの体重の減少があるが場合、低栄養の可能性があります。

体重の記録を定期的に行い、体重の変化を把握することが大切です。

握力のチェック

握力を計ることは、全身の筋力が強いか弱まっているかを判断するのに一番簡単な方法です。

手に力を入れて握る動作は、指や手のひらの力だけでなく、腕の筋肉や体幹など、全身の筋力と密接に関係してることになります。

物をよく落とす、ペットボトルの蓋が開けられないなどを感じたら、筋力が低下している可能性があります。

定期的に握力計で測定して自分の握力を把握しておくことがおすすめです。

自宅用に購入もできますが、運動施設や健康センターや、握力測定ができる催しなどを行なっている自治体もあるので、活用しましょう。

皮膚や髪の毛のチェック

髪の毛や皮膚の状態を観察することでも、栄養不足かの判断基準になるのでチェックしてみましょう。

髪の毛への栄養が不足すると、抜け毛、白髪、パサつき、切れ毛、薄毛などの症状が現れます。

髪の毛チェック

- 抜け毛:髪をとかしたり、シャンプーした時に抜け毛が多いかチェック

- 白髪:髪の毛全体を観察し、白髪の量をチェック

- パサつき.切れ毛:髪の毛を触って、切れ毛やパサつきがないかチェック

- 薄毛:髪の毛の分け目部分の頭皮が目立っていないかチェック

栄養不足は皮膚にも症状が現れます。皮膚の乾燥、シワやたるみ、皮膚炎、色素沈着が起きたり、傷の治りも遅くなります。

皮膚のチェック

- 乾燥:皮膚が乾燥し、カサカサやかゆみ、ひび割れがないかチェック

- シワたるみ:顔の皮膚を観察し、シワやたるみが目立っていないかチェック

- 皮膚炎:皮膚に赤みやかゆみ、炎症がないかチェック

- 色素沈着:顔や体に色素沈着がないかチェック

- 傷の治癒:傷の治りが遅くないかチェック

食欲・食事量のチェック

食欲の変化や食事量をチェックすることで「低栄養」かどうか把握することができます。

低栄養に気づかないと、健康状態や生活の質が悪くなったりするので、日々の食事の変化も見逃さないようにしましょう。

食欲・食事量のチェック

- 特定の食品しか食べない:偏食や、ご飯、麺、パンだけなど主食だけの食事や、肉、魚、卵などのタンパク質摂らない食事になっていないか

- 食事に興味がない:以前好きだった食べ物に興味を示さなかったり、食事をすることが億劫になっていないか

- 味覚や嗅覚が鈍くなっている:食べ物のにおいや味が分からなくなっていないか

- 食事量が減り、残すことがある:以前と比べ明らかに食事の量が減っていないか

- 食事中に疲れてしまう:食事中疲れてしまって最後まで食べられないがないか

今すぐできる!「低栄養」を防ぐための4つの対策

栄養バランスの摂れた食事を心がける

高齢者の「低栄養」を予防するには食事が最も重要です。特定の食品や同じ料理に偏らないよう、栄養バランスの摂れた食事を心がけましょう。

*主食・主菜・副菜を組み合わせた栄養バランスの良い食事

- 主食【ごはん,パン,麺など】:炭水化物は毎日の活動量や生活のエネルギーのもとになるのでしっかり摂る。

- 主菜【肉,魚,卵,大豆製品など】:タンパク質は血液を作ったり、筋肉量や体力、免疫力を維持するのに役立つ。毎食の食事に一品は取り入れるようにする。

- 副菜【野菜,きのこ,芋類,海藻類,こんにゃくなど】:ビタミン,ミネラル,食物繊維を多く含み、体の調子を整えたり、便秘の予防にもなる。

また、高齢の方は、間食をすることも大切です。高齢になると食が細くなり、食事量が減っていき栄養不足につながります。

高齢の方にとっての間食は、ただ好きなお菓子などを食べるのではなく、3食の食事では補えない栄養やエネルギーを補給する役割になります。

高齢の方が不足しがちで間食の時に補いたい栄養素は、タンパク質、カルシウム、ビタミン、食物繊維などです。

- タンパク質やカルシウムが摂れるおやつ

チーズ、ヨーグルト、きな粉、小魚、プリン、カステラなど。

卵は良質なタンパク質で、ビタミンC、食物繊維以外の栄養素を含んでいる栄養価の高い優秀な食品です。乳製品はカルシウムが含まれているので、骨粗しょう症の予防にもなります。

- ビタミンが摂れるおやつ

果物、フルーツゼリー、フルーツ果汁100%ジュースなど。

果物やゼリーはビタミンを摂れると同時に、水分補給にもなります。ゼリーはのどごしも良く、噛む力や飲み込む力が弱まった人も安心して食べられます。旬の果物を食べることで季節を感じることができるでしょう。

- 食物繊維が摂れるおやつ

スイートポテト、かぼちゃ茶巾、あんこ(小豆)、ドライフルーツ、ナッツ類など。

食物繊維は腸の働きを整えたり、便秘予防にもなります。素材そのものに甘みのあるサツマイモやカボチャはおやつにおすすめです。

あんこを使う和菓子は高齢の方にとって馴染みがあり、癒しのおやつと感じる人も多いでしょう。小豆も食物繊維が豊富なのは嬉しいですね。

食事の工夫をする

加齢とともに身体機能も低下し、噛む力飲み込む力が弱まってきます。硬いものが食べにくくなったり、唾液の量が減り、口の中で食べ物をまとめにくくなり飲み込みにくなります。

食べたいものもうまく食べられないと、食べる意欲も減り、食事の量も少なくなり栄養不足に。しっかりと食事を摂ってもらうために、噛みやすく飲み込みやすい調理の工夫をしましょう。

さらに、食事の見た目や彩りを良くすることも大切です。彩りや食器を工夫したり、見た目が美味しそうな食事を目の前にしたら食欲もわいて、精神的な満足感も得られるでしょう。

また、高齢の方の1人で食事をする「孤食」が増えています。核家族化や高齢化により家族と一緒に食事をしなかったり、一人暮らしの場合、「孤食」の機会が多くなります。

1人での食事を好む人もいますが、孤独を感じながらの食事は、楽しいものではなく食欲を低下させてしまう場合も。孤独感や孤立感は精神的な健康にも悪影響を与えてしまいます。

1人暮らしの場合、食事を作るのも面倒になり簡単に済ませてしまい、好きなものだけを食べ、栄養が偏りがちになります。

家族や友人との食事の機会を増やしたり、高齢者向けに自治体が行っている「食を通じてコミュニケーションの場を作ることを目的としている」会食サービスなどに参加するのもいいでしょう。

適度な運動

低栄養を防ぐために適度な運動も必要です。適度な運動をすることで、筋肉量や筋力のアップや維持もでき基礎代謝も上がります。

基礎代謝が上がると、消費するエネルギーも増えるので、食欲が増進し、食事量も増え、必要な栄養素を摂取しやすくなります。

運動を始める前に医師に相談し、無理のない範囲で継続できる運動をすることが大切です。

- ウォーキング:最も手軽で安全な運動

- 水泳:水中では体への負担が少なく、関節痛がある方でも運動しやすい

- 体操:ラジオ体操やストレッチなど自宅で簡単にできる

- 筋力トレーニング:胸、背中、下肢の部分をまんべんなく鍛える

最初は短時間、軽い運動から始め、痛みなどを感じたら無理せず運動を中止しましょう。

水分補給もこまめにし、運動後はたんぱく質やエネルギー補給の食事を心がけましょう。

高齢者の低栄養を防ぐためには、栄養バランスの摂れた食事と適度な運動を組み合わせることが大切です。無理のない範囲で続けられる運動を習慣化し、健康な体作りを目指しましょう。

口腔ケアも大切

「口腔は栄養の入り口」となるため、口の健康を保つことも低栄養を防ぐため大切です。

口腔内の健康状態が良好であれば、食事を楽しむことができ、必要な栄養素を十分に摂取することができます。

歯の欠損や義歯の不適合、口内炎などがあると、痛みや不快感から食事を避けるようになることがあります。これが続くと、低栄養の状態に陥りやすくなります。

また、口腔内の衛生状態が悪いと、細菌感染のリスクが増加します。口腔内の細菌が増殖すると、誤嚥性肺炎などの感染症を引き起こす可能性が高まります。

口腔ケア

- 毎日の歯磨き

食後の歯磨きは、食べかすや歯垢の除去に効果的です

- 定期的な歯科検診

歯科医師や歯科衛生士による専門的なケアを受けることで、口腔内の健康状態を維持しやすくなります

- 口腔リハビリテーション

嚥下機能や咀嚼機能が低下している高齢者には、リハビリテーションを通じて、専門のトレーニングやエクササイズを行い、口腔筋肉の強化や嚥下機能の向上を図ります

口腔内の健康を保つことで、食事を楽しむことができ、必要な栄養をしっかりと摂取することが可能になるため、家族や介護をする方は、高齢者の口腔ケアに対して細心の注意を払う必要があります。

栄養バランスの良い高齢者向け宅配弁当もおすすめ

低栄養にならないために、毎日の食事はとても大切です。しかし、歳を重ねると食事の準備をすることも大変になり、栄養バランスの良い食事をとることが難しくなる場合もあります。

そこで頼りになるのが高齢者向けの宅配弁当です。おすすめする理由をまとめました。

- 栄養バランスが整っている

高齢者向けの宅配弁当の大きな魅力は栄養バランスが整っていることです。栄養士が監修しているので、必要な栄養素が摂れるメニューになっています。

- 簡単で継続しやすい

宅配弁当は調理せず温めて食べられるので簡単に食事ができます。冷凍タイプの宅配弁当はまとめて届き、冷凍庫にストックしておけるため、好きな時に温めて食べられるので継続しやすく便利です。

- 安全で衛生的

宅配弁当は食品衛生の基準を満たした環境で調理されています。特に免疫力が低下しがちな高齢者の食事の安全性は重要になるため、安心して食事をすることができます。

- 健康状態に合わせたメニューを用意

多くの高齢者向け宅配弁当は個々の健康状態に合わせたメニューを用意しています。塩分・たんぱく質・カロリーや糖質を制限したメニューや、やわらか食やムース食などの介護食も提供されているので自分に合った食事で健康管理をすることができます。

- 社会的なつながりや安否確認

一人暮らしの高齢者の方は孤独になりがちです。配達スタッフとのコミュニケーショが日常の小さな楽しみになる事もあるでしょう。配達時に安否確認もしてくれるサービスもあり、離れて暮らしている家族の方は安心できます。

- 時間とエネルギーの節約

宅配弁当は自宅まで届けてくれるため、買い物や料理、片付けにかかる時間と労力の節約ができます。特に体力的に自信がない高齢者の方にとっては大きなメリットです。

高齢者向けの宅配弁当は、栄養バランスが良い食事を手軽に摂れるだけでなく、安全で、個々の健康状態に対応したメニューの提供、社会的なつながり、などメリットがたくさんあります。

低栄養を防ぎ健康を維持する対策の一つとしてぜひ試してみてください。

- 消費者庁 “栄養成分表示を活用しよう 高齢者の低栄養予防”

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_180402_0005.pdf (参照:2024.8.18)

- 厚生労働科学研究成果データベース“高齢者の抑うつと栄養に関する疫学的研究”

https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/4064 (参照:2024.8.18)

- 厚生労働省 “栄養改善マニュアル(改訂版 平成21年)”

https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1e.pdf (参照:2024.8.18)

- 農林水産省 “シニア世代の健康な生活をサポート 食事バランスガイド”

https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/b_sizai/pdf/korei_all.pdf

(参照:2024.8.18)

- 公益財団法人長寿科学振興財団 “口腔ケア 口腔機能と栄養”

https://www.tyojyu.or.jp/kankoubutsu/gyoseki/shokuji-eiyo-kokucare/h31-5-3-1.html (参照:2024.8.18)